Photonendetektoren sind nur für die Messung schneller Prozesse und beweglicher Objekte geeignet

Wir setzen die Erläuterung der Detektorleseverfahren fort und wechseln dann zu den Detektor-Kühllösungen für Photonendetektoren.

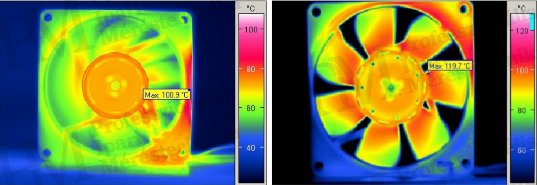

Das Problem bei der Detektorlese von beweglichen oder rotierenden Objekten kann mit der Snap-Shot-Technologie gelöst werden. Es macht jedoch nur Sinn, wenn entsprechend schnelle (z. B. mit einer Integrationszeit von 10 µs) Photonendetektoren verwendet werden. Im Vergleich zu diesen würden bewegte Objekte bei thermischen Sensoren (z. B. Mikrobolometer), die um ein Vielfaches langsamer sind, aufgrund der langen Integrationszeit ohnehin verschwommen erscheinen.

Details zur Snap-Shot-Technologie

Photonendetektoren mit Snap-Shot-Fähigkeit führen die Messung (Signalintegration) gleichzeitig auf jedem Pixel durch, und die gemessenen Werte werden dann gleichzeitig "eingefroren". Anschließend erfolgt die Auslesung und A/D-Wandlung der Werte zeilenweise, wie wir es auch bei der seriellen Auslesung tun. Daher verwenden wir hier nicht Tausende von Auslese-Digitalisierungs-Schaltkreisen, sondern nur so viele, wie für die Auslesung einer Zeile erforderlich sind. Dennoch wird das Abbilden bewegter Objekte nicht verzerrt, da alle gemessenen Signale der einzelnen Sensoren aus demselben Zeitpunkt stammen. In Bezug auf die Messtechnik handelt es sich hier also um ein simultanes Abtastsystem.

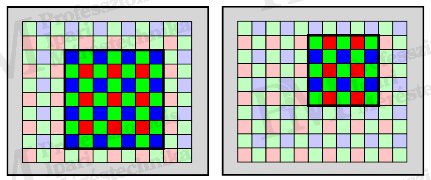

Mit den modernsten Wärmebildkameras mit Snap-Shot-Technologie können derzeit bis zu 850 Wärmebilder mit jeweils 320×256 Pixeln pro Sekunde aufgenommen werden. Die Zeit für die zeilenweise fortschreitende Auslesung kann jedoch mit der Integrationszeit der Photonendetektoren vergleichbar sein oder diese sogar überschreiten. Die maximale Bildauslesefrequenz wird daher hauptsächlich durch die Auslesung begrenzt. Um dies zu umgehen und eine noch schnellere Bildaufnahme zu erreichen, können sogenannte Teilbilder (Subframes) verwendet werden, was jedoch bedeutet, dass weniger Details dargestellt werden können, da weniger Bildpunkte vorhanden sind. Spezielle Wärmebildkameras mit dieser Bildverarbeitungstechnologie können bis zu 4500 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 160×128 Pixeln aufnehmen. (Zu beachten ist, dass der Detektor weiterhin das Signal auf allen Pixeln gleichzeitig integriert und einfriert. Wir haben lediglich die Auslesung und Digitalisierung auf den ausgewählten Bereich beschränkt.)

|

| Abbildung 1: Beispiele für Subframe-Lösungen bei der „Snap-Shot“-Technologie [Quelle: PIM] |

|

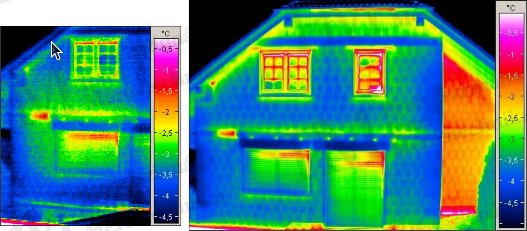

| Abbildung 2: Wärmebild eines Ventilators - links: Mikrobolometer mit serieller Auslesung, rechts: Photonendetektor mit „Snap-Shot“-Verfahren [Quelle: InfraTec] |

Kühllösungen für Photonendetektoren

Heutzutage sind viele Wärmebildkameras mit langwelliger Basis ohne Kühlung erhältlich, die auf thermischen Detektoren (z. B. Mikrobolometer) basieren. Die genauesten und schnellsten Messfähigkeiten sowie die Kurz- und Mittelwellen-Wärmebildkameras können jedoch nur mit Photonendetektoren hergestellt werden - und diese erfordern ausschließlich Kühlung. Statt flüssigem Stickstoff haben sich heute eher hochzuverlässige Miniatur-Kompressor-Kühlsysteme (Stirling-Kühler) durchgesetzt. Bei einigen Detektortypen kann zusätzlich die Verwendung von thermoelektrischer (Peltier-) Kühlung in Betracht gezogen werden, obwohl damit nicht so niedrige Temperaturen erreicht werden können, was die Auswahl an Detektorkonstruktionen und -materialien einschränkt.

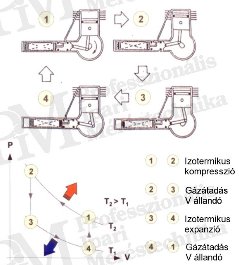

Stirling-Kühlung

Basierend auf dem Carnot'schen thermischen Kreisprozess, bei dem ein Gas (Helium) komprimiert wird, wodurch das Gas erwärmt wird, und dann durch Wärmeabgabe an die Umgebung abkühlt. Während der anschließenden Expansion in einem anderen Zylinder kühlt das Gas auf sehr niedrige Temperaturen ab und kann somit Wärmeenergie aus der Umgebung (in unserem Fall vom Detektor) aufnehmen. Die Schritte erfolgen als geschlossener Kreislauf.

In Wärmebildkameras ermöglicht ein zweikolbenbetriebener Mikrokompressor, dass die Kameras in jeder Position eingesetzt werden können, um neben dem Betrieb der Detektoren auch die Messzuverlässigkeit und -genauigkeit in einem breiten Temperaturbereich zu gewährleisten (bei recht guter Effizienz). Der Nachteil ist jedoch, dass diese Kühlsysteme nicht vernachlässigbare Größe und Gewicht haben, wodurch leichte und kompakte Wärmebildkameras mit dieser Technologie nicht realisierbar sind. Ein noch größeres Problem ist jedoch (insbesondere bei kontinuierlichen Anwendungen), dass die Stirling-Kühler ein mechanisches System bilden, das eine begrenzte Lebensdauer hat. Bei den modernsten Geräten kann diese Grenze jedoch bis zu 8000 - neuerdings 12 000 - Betriebsstunden erreichen, ohne Wartung.

|

| Abbildung 3: Prinzip der Stirling-Kühlung und ein Stirling-Kühler selbst [Quelle: InfraTec] |

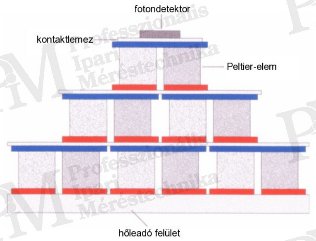

Peltier-Elementkühlung Auch als thermoelektrische Kühlung bezeichnet, wird in der Regel in Form einer dreistufigen Peltier-Elementkaskade realisiert, um die erforderlichen niedrigen Temperaturen zu erreichen. Im Vergleich zur Stirling-Kühlung hat sie den Vorteil, dass sie keine mechanischen (beweglichen und damit verschleißanfälligen) Teile hat, so dass praktisch keine Lebensdauerbegrenzung besteht. Allerdings wird bei höherem Energieverbrauch nur eine weniger niedrige Temperatur erreicht (ungefähr -150 °C), die für den Betrieb nicht aller Arten von Fotodetektoren ausreicht.

|

| Abbildung 4: Aufbau der 3-stufigen Peltier-Kühlung / MCT-Sprite-Fotodetektor mit Peltier-Kühlung [Quelle: InfraTec] |

Bildpunktauflösung von Matrix-Wärmebildkameras

Neben der geometrischen Auflösung (also der Größe eines „Bildpunkts“ auf der Objektoberfläche, der einem einzelnen Sensor zugeordnet ist) bestimmt die Anzahl der Bildpunkte der Wärmebildkamera die Bildqualität bzw. genauer gesagt die Genauigkeit der Messung. Der Grund dafür ist, dass zur grafischen (visuellen) Erkennbarkeit eine bestimmte minimale Anzahl von Bildpunkten auf bestimmte Teile des zu messenden Objekts fallen muss - genauso wie wir es von digitalen Fotos gewohnt sind. Es ist leicht verständlich, dass bei mehr Bildpunkten die Objektoberfläche mit größerer Detailgenauigkeit oder eine größere Objektoberfläche mit derselben Detailgenauigkeit auf einem einzigen Wärmebild dargestellt werden kann. Bei zu wenigen Bildpunkten müssen viele Aufnahmen gemacht werden, und zur Auswertung zusammenhängender Objekte oder zur Erstellung von Berichten ist oft die Montage von Bildern erforderlich, was eine sehr zeitaufwändige Arbeit ist.

| |

| Abbildung 5: Low-Cost-Wärmebildkamera mit 160x120 Pixeln (links), professionelle Wärmebildkamera mit 1024x768 Pixeln (rechts) [Quelle: PIM] |

Bei Wärmebildkameras ist diese Frage nicht unbedeutend. Während bei digitalen Kameras von 10, 12 oder sogar über 20 Megapixel (20 Millionen Pixel) gesprochen wird, beträgt die Anzahl der Pixel bei Matrix-Wärmebildkameras typischerweise 320×240 (also 76.800) oder 384×288, bei den professionellsten Wärmebildkameras jedoch 640×480 (also 307.200) oder sogar 1024×768 (also 786.432) Pixel. Es gibt auch Kameras mit geringerer Kapazität - häufige Typen sind solche mit 160×120 (also nur 19.200) Pixeln oder sogar nur 80×80 oder 96×96 Pixeln, die daher nur in der Lage sind, kleinere Flächen mit akzeptabler Detailgenauigkeit darzustellen, was ihren Anwendungsbereich natürlich stark einschränkt (oder die Wärmebildkamera sogar unbrauchbar macht). Dank der Entwicklung von Wärmebildkamera-Sensoren werden immer mehr Kameras mit einer höheren Anzahl von Pixeln hergestellt. Interessanterweise ist der Preis pro Pixel bei den professionellsten - mit 640×480 bzw. 1024×768 Pixeln ausgestatteten Sensormatrizen, mit Bildwiederholungsraten von 50 bzw. sogar 240 Hz - am günstigsten (sogar um eine Größenordnung günstiger als bei Kameras mit geringer Pixelanzahl, den sogenannten Low-Cost-Wärmebildkameras).

|

| Abbildung 6: Wärmebild mit 120 x 160 bzw. 640 x 480 Pixeln [Quelle: InfraTec] |

Die Abbildung 6 zeigt eindrucksvoll, wie die Anzahl der Bildpunkte die Effizienz des Arbeitsprozesses beeinflusst: Das Bild auf der rechten Seite (640×480 Pixel) wurde mit einem einzigen Knopfdruck vor Ort erstellt und - da es alle Informationen zur untersuchten Gebäudewand enthält - kann auch mit nur einem Mausklick in das Protokoll eingefügt werden. Im Gegensatz dazu kann das Bild auf der linken Seite (160×120 Pixel) nur einen kleinen Teil der Gebäudewand erfassen, und seine Detailgenauigkeit lässt zu wünschen übrig. Um die Qualität des Wärmebildes auf der rechten Seite zu erreichen, wären 16-mal mehr Aufnahmen erforderlich, aber für die nachträgliche Montage der Wärmebilder benötigen wir sogar Überlappungen, was bedeutet, dass wir viel mehr, möglicherweise 20-25 Wärmebilder vor Ort aufnehmen müssen. Natürlich liegt die Zeit, die für die Aufnahme eines 640×480 Pixel Wärmebildes benötigt wird, um ein Vielfaches darunter.

Die eigentliche Unannehmlichkeit erwartet uns jedoch bei der Erstellung des Protokolls, denn hier stoßen wir auf den zeitlichen Aufwand für die Montage der 20-25 Wärmebilder, der je nach Erfahrung zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden liegen kann. Es ist also zu überlegen, ob wir uns für eine Kamera mit geringerer Pixelanzahl entscheiden (und dann unsere Einsparungen mit mehrfacher Zusatzarbeit bezahlen) oder ob wir durch eine Kamera mit höherer Pixelanzahl das erforderliche Werkzeug für effizientes Arbeiten erhalten. (Wir setzen dies in der nächsten Ausgabe fort.)

Rahne Eric (PIM Kft.) pim-kft.hu, gepszakerto.hu

Der Inhalt der Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Die (auch teilweise) Nutzung, elektronische oder gedruckte Weiterveröffentlichung ist nur mit Angabe der Quelle und des Autors sowie mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Autors gestattet. Die Verletzung des Urheberrechts hat rechtliche Konsequenzen.

Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.

1997-2025 | Minden jog fenntartva